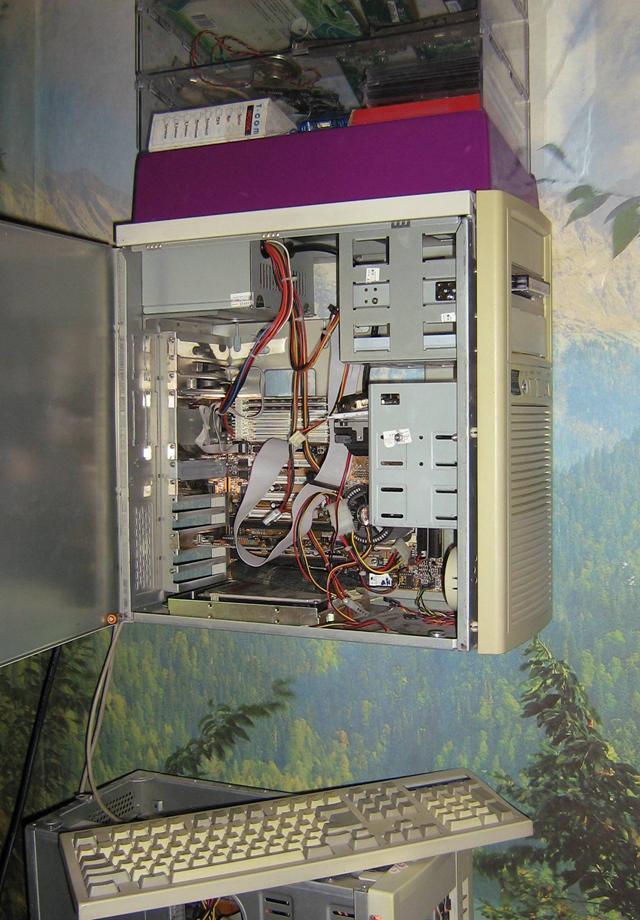

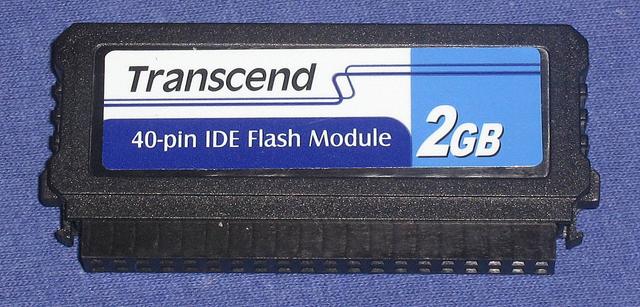

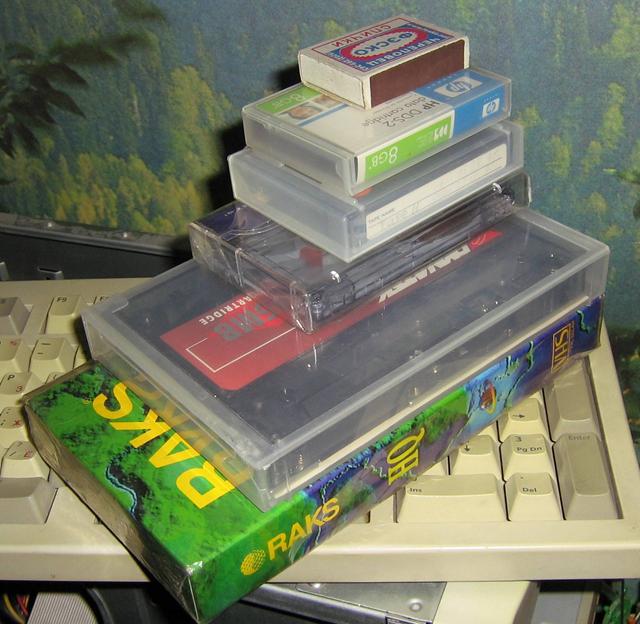

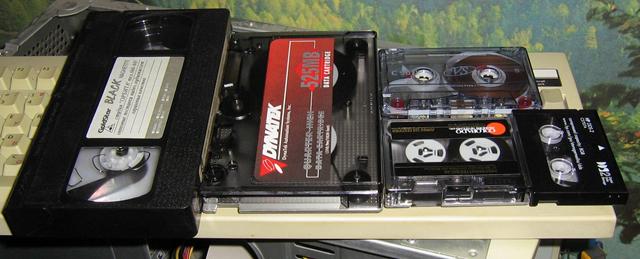

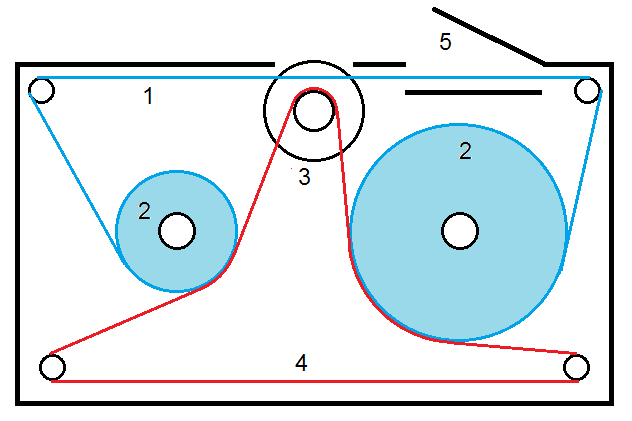

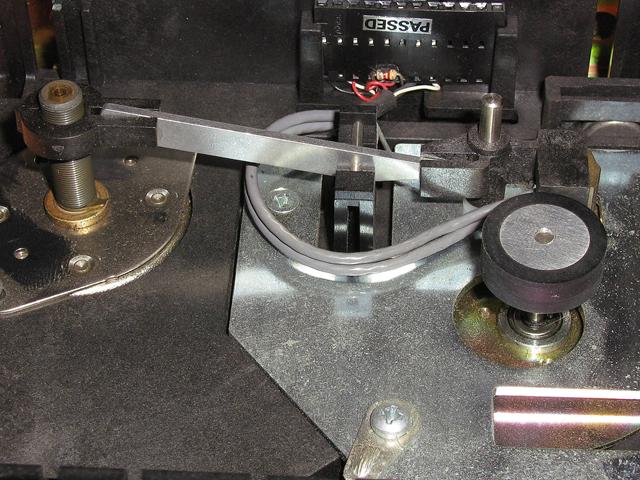

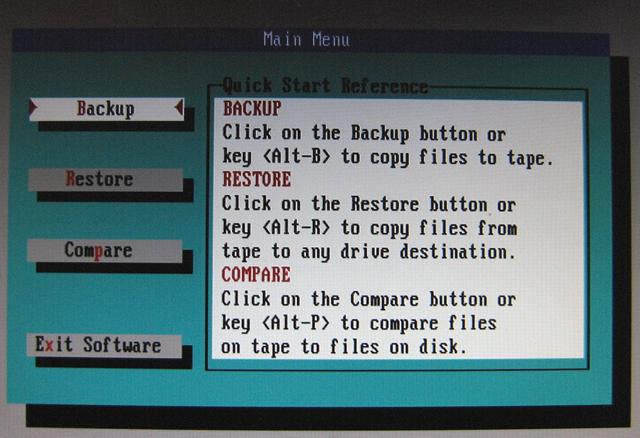

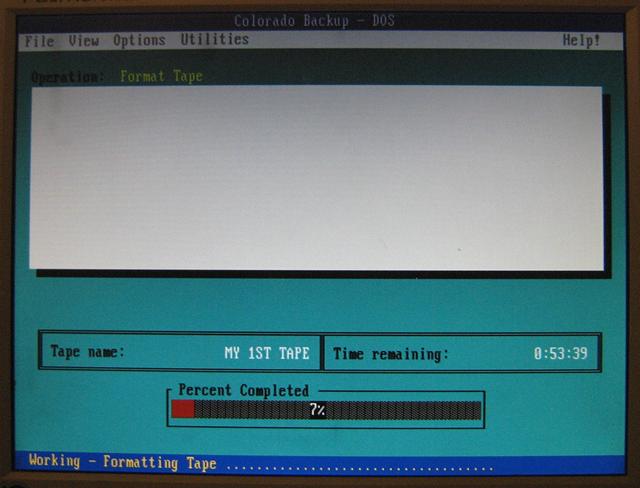

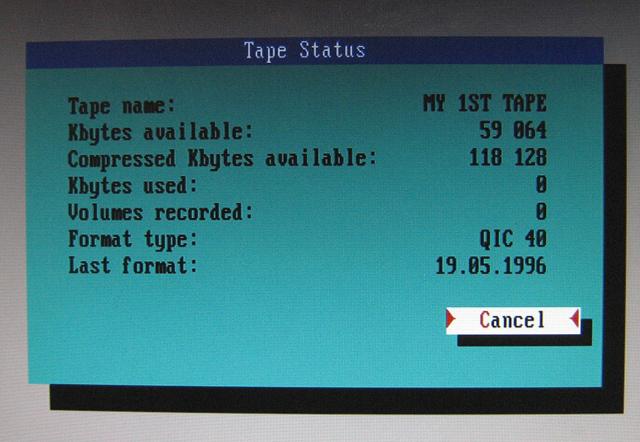

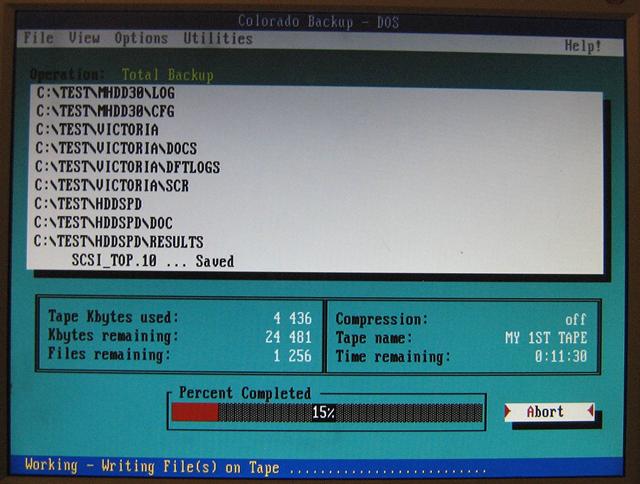

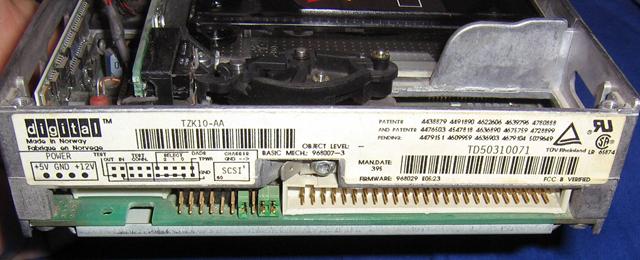

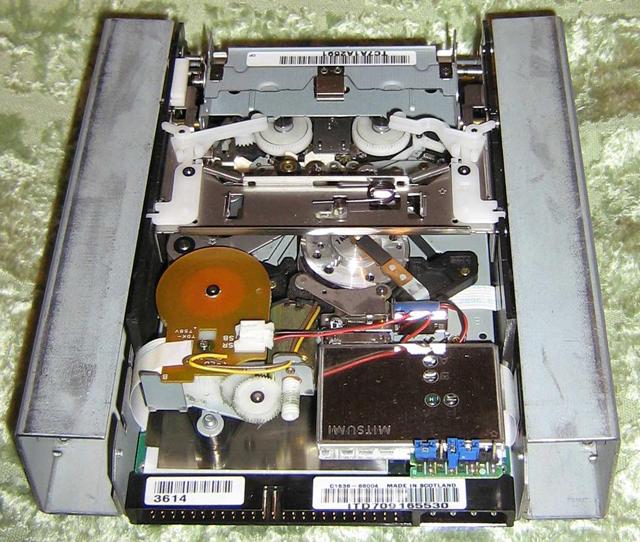

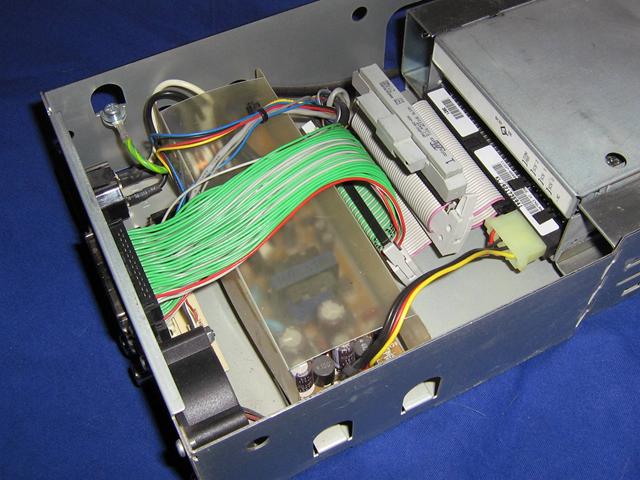

(ранее эта статья была опубликована в журнале Downgrade #19)  Накопители информации на магнитных лентах (НМЛ) – ровесники первых ЭВМ, дожившие до наших дней. Несмотря на серьёзный недостаток – необходимость длительной перемотки ленты для доступа к выбранным данным – они завоевали право на жизнь благодаря относительно большой своей ёмкости (по сравнению с современными им НЖМД – накопителями на жёстких магнитных дисках) и низкой стоимости съёмного ленточного носителя (по сравнению с несъёмным дисковым носителем, установленным в НЖМД). Когда-то НМЛ применялись только на «больших» компьютерах, но когда появились 8-битные домашние «персоналки», их пользователи стали использовать бытовые аудиомагнитофоны в качестве примитивных накопителей для цифровой информации. Время шло, ПК становились всё «круче», ёмкость их жёстких дисков намного превысила ёмкость магнитофонной компакт-кассеты, и НМЛ сдали свои позиции. Тем не менее, их продолжили использовать профессионалы – системные администраторы, вынужденные, в отличие от пользователей ПК, хранить большие объёмы данных. Но к серверам, естественно, магнитофоны уже не подключали: НМЛ стали особыми устройствами (стримерами), рассчитанными на специальные кассеты – хотя и похожие на аудио, но отличающиеся от них многими параметрами, в том числе магнитными и механическими характеристиками ленты. Рассмотрим же наиболее распространённые типы стримеров, существовавшие 20-30 лет назад. Надо отметить, что наш обзор стримеров носит практический характер. Мы не просто смотрим фотографии, запечатлевшие «дела давно минувших дней». Мы работаем с живым, вполне работоспособным оборудованием, которому довелось устареть морально, но не разрушиться физически. Это говорит о высокой надёжности и стабильности параметров старых стримеров и магнитных лент, что, впрочем, естественно: резервные копии данных должны долго и надёжно храниться, ведь в какой-то момент они могут стать жизненно необходимыми. В качестве «испытательного стенда» был выбран мой старый «домашний сервер». Следует рассказать о нём более подробно. Это крупный и добротный системный блок GEG Prestige форм-фактора AT, привинченный к стене на уровне головы стоящего человека. Почему привинченный? Во-первых, так он не занимает места на столе, во-вторых, так в нём удобно «копаться», а в-третьих, этот системник мне изначально отдали без правой крышки, к стене же он как раз плотно прилегает правым боком, и правая крышка не нужна. :-)  Несколько лет назад эта машина работала в роли «TCP/IP-BBS», то есть сервера удалённого доступа, подключенного к телефонной линии, подобно «классической» BBS. Только вместо терминальной программы пользователь использовал PPP-подключение, так же как и при выходе в Интернет через диал-ап провайдера. Но вместо Интернета дозвонившийся пользователь попадал в мою домашнюю TCP/IP-сеть, и мог обмениваться файлами по протоколу FTP, заходить на локальную копию сайта «Ностальгия» по HTTP, общаться со мной через E-mail, чат, сетевые игры... Время неумолимо шло, пользователи с телефонами и модемами остались в прошлом, а быстрый Интернет по выделенным линиям сделал бессмысленным бесплатное скачивание файлов с домашнего сервера. Поэтому «TCP/IP-BBS» осталась не у дел, и использовалась периодически, лишь в качестве испытательного стенда для тестирования разных «железок», а потом и это прошло. И вот недавно я снова «оживил» ящик, пару лет провисевший на стене без дела. Полезно всё-таки иногда писать статьи, чтобы не облениться и не деградировать окончательно! :-)   Конфигурация «настенного сервера» такова: Pentium-166, объём ОЗУ – по ситуации, но 6 слотов для памяти SIMM EDO легко позволяют поставить хоть 96 МБ, что более чем достаточно для «первопня». Жёсткий диск – 72 ГБ SCSI (хост-адаптер Diamond FirePort). В качестве операционной системы использовалась знаменитая Windows NT 4.0 Workstation RUS. Отдельного монитора у сервера нет, я обычно управлял им с основного своего компьютера по сети через «удалённый рабочий стол», для чего поставил специальную программу NetOP. Модем – внешний USR Courier.  Для того чтобы машина работала в качестве «испытательного стенда», вместо SCSI-диска к ней подключался твердотельный IDE-накопитель Transcend ёмкостью 32 МБ (на фото – аналогичный накопитель, только большей ёмкости). Такой «диск», в отличие от механического жёсткого диска, не боится ударов, частых включений-выключений, беззвучен и имеет высокое быстродействие. На нём установлена DOS, записаны разные драйверы и тесты для жёстких дисков, видеокарт, звука, сетевых адаптеров... Как показала практика, первый «Пентиум» является оптимальной машиной для большинства довнгрейдерских экспериментов: на нём хорошо работают DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT4, большинство старых игр и других программ, у него есть слоты ISA и PCI, к которым можно подключить почти любое «железо», выпускавшееся в 80-90 годах; он «видит» жёсткие диски IDE от 40 МБ до 40 ГБ, к нему можно подключать устройства USB, SCSI... Из недостатков – отсутствие слотов AGP и DIMM не позволяет испытывать соответствующие видеоадаптеры и модули памяти.   От описания «испытательного стенда» перейдём, наконец, к стримерам, которые работали и работают в составе этого стенда. На фото показаны различные типы кассет, применявшихся для хранения данных пару десятилетий назад (спичечный коробок – для оценки габаритов). В том числе – аудио и видеокассеты. Аудиокассеты применялись в качестве накопителей для 8-битных «домашних» компьютеров, например «Спектрумов». На таких кассетах помещалось (в зависимости от длительности звучания и способов кодирования данных) от 600 КБ до 2 МБ. На видеокассеты в своё время также писали цифровую информацию. Для этого видеомагнитофон подключался к компьютеру через плату «Арвид», мелкосерийное производство которой было налажено в 90-е годы и насчитывало несколько модификаций. На одну кассету помещалось около 2 ГБ. Для своего времени – неплохая система, учитывая низкую цену видеокассет по сравнению со стримерными лентами. По «Арвидам» можно было бы написать отдельную статью, располагай я хотя бы одной из этих плат. Итак, в «пирамиде» на фото, если двигаться сверху вниз, присутствуют: - кассета DDS-2 (4...8 ГБ); - кассета QIC-40 / QIC-80 (60...120 / 120...250 МБ); - аудио компакт-кассета 90 минут; - кассета QIC-525 (525 МБ); - видеокассета 240 минут. Диапазон ёмкостей указан в формате «без аппаратного сжатия ... со сжатием». На другом фото справа налево показаны те же кассеты, но без коробок.  Начнём с одного из самых старых стандартов – QIC-40 (QIC-80). Размер привода 3.5" полной высоты, он устанавливается в 5-дюймовый отсек при помощи «салазок». Аббревиатура QIC означает «четвертьдюймовый картридж», то есть кассета с лентой шириной 1/4 дюйма (6.25 мм). «Четвертьдюймовый» стандарт ленты возник не на пустом месте, лента такой ширины использовалась ещё в катушечных магнитофонах. Относительно компактные кассеты QIC нашли применение в персональных компьютерах. Отметим, что в катушечных накопителях «больших» ЭВМ (мейнфреймов) использовали «полудюймовую» ленту с 9-дорожечной записью. На ленте QIC помещается от 20 до 36 дорожек. Переход между дорожками осуществляется смещением магнитной головки по вертикали. У стримера не простая магнитная головка, а блок из трёх головок: записи/стирания; чтения/контроля; записи/стирания (запись и чтение могут производиться при движении ленты в разных направлениях).  Устройство картриджа QIC показано на рисунке. В отличие от аудиокассеты, картридж QIC не имеет окошек, в которые вставляются шпиндели магнитофона, вращающие звёздочки катушек с лентой. Вместо этого в картридже QIC есть колёсико 3, которое прижимается к обрезиненному приводному ролику стримера. Колёсико двигает внутри картриджа закольцованную приводную ленту 4, которая прижимается к катушкам 2 с основной лентой 1, и вращает катушки как в одну, так и в другую сторону. Поворачивающаяся заслонка 5 открывает доступ к участку ленты 1, к которой прижимается блок магнитных головок стримера. Следующие три фото иллюстрируют механическое устройство стримера Colorado Jumbo 120, работающего с кассетами QIC. На первый взгляд, механика проста, но она должна быть высокоточной и износостойкой.  Вертикальное смещение блока магнитных головок, подвижно посаженного на шпенёк, нужно для перехода между дорожками ленты. Блок головок приводится в действие шарнирным рычагом, другой конец которого связан с гайкой, надетой на микрометрический винт, посаженный на вал шагового двигателя смещения блока головок. Второй шаговый двигатель – привода ленты – непосредственно связан с обрезиненным приводным роликом.  Следующее фото показывает кассету, вставленную в стример. Видно, как приводной ролик прижимается к приводному колёсику кассеты. Магнитную ленту он не зажимает – лента проходит под колёсиком. Также видно, что защитная поворотная крышка автоматически открывается, давая доступ к ленте блоку магнитных головок.  Следующие две иллюстрации дают представление о плате с электроникой стримера (в основе платы специализированная микросхема Colorado Memory Systems 1988 года изготовления) и о шаговых двигателях, установленных на нижней стороне привода.   В обозначении кассет число 40 или 80 обозначает первоначальную ёмкость кассеты в мегабайтах, хотя на самом деле на кассету QIC-40 с лентой длиной 93.7 м помещается 60 МБ без сжатия или около 120 МБ с аппаратным сжатием данных (на QIC-80 – вдвое больше). Ленты QIC-40 применялись во второй половине 80-х годов, в эпоху 286 и 386 машин, когда ёмкость типичного жёсткого диска составляла 40-120 МБ. Поэтому для своего времени этот ленточный стандарт был достаточно ёмким – на одну кассету помещался целый «винчестер». Рассматриваемый нами QIC-накопитель Colorado Jumbo 120 подключается к компьютеру через обычный интерфейс флоппи-дисковода. Это просто и дёшево; недостатки такого интерфейса – низкая скорость передачи данных и невозможность подключить второй дисковод вместе со стримером. Что касается скорости: испытания показали, что бэкап IDE-накопителя Transcend 32 MB (занято 28 МБ) занимает 12 минут, то есть за секунду передаётся около 40 килобайт, это соизмеримо со скоростью дисковода. Легко подсчитать, что для записи полной кассеты понадобится около 50 минут. Что ещё обратило на себя внимание при опытах с этим стримером? Перед использованием кассету, если она новая или использовалась в другой системе (Unix?), нужно форматировать. У меня это заняло 58 минут. Форматирование, чтение, запись осуществляются так: стример устанавливает головку на дорожку, перематывает ленту, пока не дойдёт до конца блока, затем передвигает головку на следующую дорожку, и мотает ленту в обратную сторону до начала блока... Перебрав все дорожки, стример передвигает ленту к следующему блоку, и так далее. В процессе работы Jumbo довольно громко шумит, а кассета (алюминиевая пластина в её основании) ощутимо нагревается. По-видимому, эта пластина нужна не только для прочности, но и для охлаждения ленты. Программное обеспечение для Jumbo 120 работает в DOS и называется Colorado Backup. Порадовало то, что кассета, записанная на одном стримере, успешно читается на другом стримере (у меня два стримера, причём разных модификаций). На следующих четырёх фотографиях показаны скриншоты Colorado Backup.     Теперь вкратце рассмотрим другой, более «продвинутый» вид QIC-стримеров. DEC (Digital) TZK10-AA (сделан в Норвегии). Устройство полностью занимает 5-дюймовый отсек, имеет интерфейс SCSI. Кассета для него намного крупнее QIC-40, но и ёмкость существенно выше: 525 МБ. Стример достался мне вместе с 486-м сервером Everex Systems. На сервере был установлен жесткий диск SCSI ёмкостью 1 ГБ.   Спереди сделана откидная крышка. Открыв её, вставляют в стример кассету и закрывают крышку. При этом так же, как и у Jumbo, у кассеты открывается заслонка, к ленте подходит блок магнитных головок, а приводное колёсико прижимается к резиновому приводному ролику. Этот процесс иллюстрируется следующими четырьмя фотографиями.     DOS-овского софта для DEC TZK10-AA мне найти не удалось. Очевидно, что с приводом следует использовать штатный софт для архивирования данных Windows NT и UNIX-систем. К сожалению, эксперименты с Windows NT провести не удалось: после пары лет простоя сервера попытка загрузить Windows приводит к появлению «синего экрана смерти». «Починить систему» пока не удалось. По этой же причине не удалось сейчас поработать и со стримерами DDS. Впрочем, раньше я пользовался ими довольно много. Причём с разными поколениями: DDS-1, DDS-2, DDS-3.  Формат накопителей DDS-1 (Digital Data Storage – цифровое хранилище данных), базирующийся на стандарте DAT (цифровые аудиокассеты) с шириной ленты 4 мм, появился в начале 90-х годов, году в 93-м его начал заменять DDS-2, ещё через три года – DDS-3. Ëмкость этих кассет без аппаратного сжатия – 2, 4 и 12 ГБ соответственно; со сжатием раза в 2 больше. Такая относительно высокая ёмкость столь миниатюрных (меньше QIC-40) кассет объясняется технологией винтового сканирования ленты. Нечто подобное применяется в видеомагнитофонах: круглый блок магнитных головок вращается быстрее, чем движется лента. Ось блока не перпендикулярна ленте, а наклонена к ней под тупым углом. Поэтому магнитные головки как бы прочерчивают на поверхности ленты параллельные наклонные линии. При этом общая длина дорожек получается больше, чем при линейной записи. Но за это приходится расплачиваться более сложной механикой и электроникой. Стример DDS, по сути, является миниатюрной копией всем известного видеомагнитофона. И если у QIC-стримеров кассету вставляют/извлекают вручную, то кассета DDS загружается в привод и выгружается из него сервоприводами, так же как и видеокассета. Механику стримера DDS можно видеть на двух следующих фото, а более подробное их описание и дополнительные фотографии есть на "Фотовыставке" сайта "Ностальгия": http://nostalgy.net.ru/museum/storage.htm   Стримеры DDS я устанавливал во внешний корпус для SCSI-устройств (изначально он предназначался для пишущего CD-привода Yamaha). Внешний корпус содержит отсек для 5-дюймового устройства, вентилятор, блок питания с напряжениями +5 и +12 В, а также внешние и внутренние SCSI-разъёмы с коротким бело-зелёным шлейфом. Поскольку этот SCSI-шлейф не доставал до разъёма стримера (стример короче CD-привода), пришлось сделать удлинитель (на фото серый шлейф). На конце шлейфа установлен терминатор, потому что в стримере нет встроенного терминатора (у CD-привода был).   Для стримеров DDS можно использовать как штатный софт Windows NT или UNIX, так и DOS-овскую утилиту Colorado Backup (DDS). Форматы записи у разных утилит для архивирования между собой несовместимы. При работе со стримерами DDS рекомендуется регулярно пользоваться специальной чистящей кассетой с короткой абразивной лентой. DDS намного быстрее QIC. По примерным оценкам, DDS-1 и DDS-2 читают/пишут со скоростью примерно 0.5...1 МБ/сек, DDS-3 заметно быстрее – до 3 МБ/сек, что соизмеримо со скоростью копирования данных на файловый сервер через сеть. Разные поколения DDS частично совместимы между собой: кассеты, записанные на DDS-1, можно читать на DDS-2, DDS-3, но не наоборот. На этом автор завершает обзор ленточных накопителей, с которыми ему довелось иметь дело. В заключение он хотел бы выразить благодарность двум Егорам: Калиновскому – за подаренный им десяток кассет QIC-40 – и Шелеву – за два стримера Colorado Jumbo, которые он нашёл и заказал в Интернете для автора этой статьи. Отдельное спасибо редактору журнала Downgrade Александру aka uav1606 за подготовку этой статьи к публикации на сайте nostalgy.net.ru. ©2016 Антиквар, http://nostalgy.net.ru |